織環成網

打造城市通信骨架

信息管網投資建設是市信息管網公司的核心業務之一,也是城市信息化建設的根基。20年來,公司累計完成信息管網建設投資超6億元,建成信息管網11000管孔公里,深入到全市各個區域。

在漢陽四新片區的智慧社區,居民李女士通過手機APP控制家中智能窗簾,享受流暢的網絡服務。這得益于市信息管網公司2006年的前瞻性布局,將1000余管孔公里的信息管道有序鋪設,覆蓋用戶10余萬人,為這片土地勾勒出未來信息化發展的藍圖。如今,四新片區已從阡陌農田蝶變為生產性服務中心和現代居住新城,智慧社區、數字政務等應用蓬勃發展。

在青化路(21號公路-外環匝道)拓寬工程現場,市信息管網公司項目團隊面臨巨大挑戰。他們多次與各方溝通協商,白天測量數據,夜晚研討方案,最終確定科學合理的變更遷改方案。目前,青化路弱電遷改已完成1.1公里管道建設工作,保障了主體工程的順利推進。

隨著一個個項目的完成,截至目前,信息管網二環線路由已基本成環,四新、臨空、金港、化工片區已基本成網,為電信、移動、聯通和廣電4家主要運營商及湖北省專用通信局等專線通信路由服務。

老城煥新

匠心守護煙火氣

▲改造前

清晨的陽光斜灑在山海關路,游客周敏對著街角老字號熱干面攤掃碼付款,開啟美食之旅。“去年此時,頭頂全是亂麻麻的電線,拍照都得找角度避開。現在蜘蛛網沒有了,天空顯得更敞亮了!”周敏翻出手機里的對比照片感嘆道。

▲改造后

漢口歷史風貌區舊城改造涉及 64 個老舊小區、30 條街道及 176 處歷史建筑。作為通信基礎設施升級主力軍,市信息管網公司承擔拔除線桿、遷移線纜、更新設備三重任務。他們反復研討、精心組織,為老城通信脈絡進行了一場場精細“手術”。

老城區施工困難重重。從中山大道到沿江大道400米路段,僅梳理一家通信運營商的光纜走向和用戶分布,就耗費了團隊半個月時間。為確保醫院、銀行等重要機構通信不斷檔,施工團隊“暗夜作戰”,在夜色中“編織”新通信網絡。

要將“蜘蛛網”妥善歸入地下,新纜和老纜對接是關鍵。需經過從光纜剝離光纖、切割、熔接等環節,技術團隊憑借 “繡花功夫”,確保通信“零中斷”。

如今,漢口歷史風貌區舊城改造項目已經完成天德里路、山海關路、張自忠路等7條路段的通信施工,南京路、勝利街等15條路段的改造正有序推進。公司將繼續以“工匠之心”雕琢老城通信脈絡,讓歷史街區重現繁華盛景,為武漢城市更新注入數字活力。

截至目前,市信息管網公司已與武漢市19家平臺單位建立項目合作關系,累計推進雄楚大道、長江大道、楊泗港長江大橋、江漢七橋等管線遷改項目200余個。改造前,被市民戲稱為“盤絲洞”的雄楚大道沿線架空桿線,以及電線桿多如“梅花樁”的解放大道。改造后,市民抬頭見到的是綠樹藍天,道路也更加整潔寬敞。

智慧運營

守護城市管網新圖景

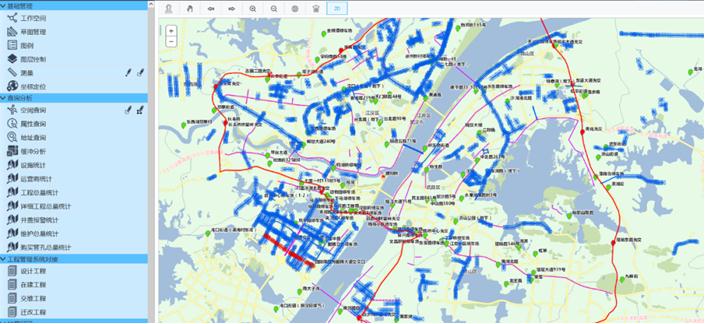

在信息管網規模呈指數級增長的當下,運維管理早已成為保障城市“信息動脈”暢通的關鍵所在。公司率先發力,以技術創新為引擎,打造出一套以GIS系統為核心的智慧管網管理系統,將管網建設、運營、維護以及數據采集處理等環節有機串聯,實現全流程數字化管控,為運維決策提供精準、及時的數據支撐,大幅提升管理效率與精度。

新型智能井蓋的研發與應用,更是公司智慧運維版圖中的關鍵落子。獨特的通孔鎖孔設計如同24小時值守的“電子哨兵”,對井蓋狀態、電池電量、信號強度等信息進行實時監測。一旦出現異常開啟、位移等情況,系統第一時間將告警信息傳遞至責任人手中,確保問題得到快速響應與處置。

2024年,公司在智慧運維領域再添創新利器 —— 新型二維碼電子標簽,為每一個管井賦予獨一無二的“數字身份證”,只需用手機APP或微信小程序輕輕一掃,井蓋編碼、地理位置、周邊建筑信息、權屬單位、負責人聯系方式等詳細數據便一目了然。這一創新不僅打破了傳統管理中權屬不清的困局,更為公眾參與城市治理搭建了便捷橋梁,形成“發現—上報—處理—反饋”的高效閉環。這套創新管理模式一經推出,便收獲城管部門高度贊譽,并迅速試點推廣,成為城市精細化管理的新范本。

作為武漢市唯一經政府授權的通信基礎設施建設運營服務商,公司將深入貫徹落實市城投集團公司“165”發展戰略,堅持“卓越的智慧化管網運營服務商”一個總體定位,堅定不移抓牢信息管網建設一項核心業務,拓展智慧管網、智聯“+”及專網運營三大業務,不斷增強公司在通信基礎設施規劃、建設、運營方面的能力,以實際行動在湖北加快建設中部地區重要戰略支點的新征程中貢獻力量。